Что скрывает задание №3 культура в истории ЕГЭ

Большинство выпускников боятся словосочетания «задание №3 культура в истории ЕГЭ», хотя именно оно гарантирует приличную прибавку баллов. Проверяется умение соотносить события и культурные артефакты, узнавать авторов, даты, стили. Ошибка лишает сразу нескольких первичных баллов, поэтому стратегия нужна заранее.

Сначала прочтите формулировку. Там всегда есть опорные слова: «фамилия автора», «город», «жанр». Отмечаем их, потому что они сужают поиск ответа. Далее обращаем внимание на период, который указан или подразумевается. Если в тексте упомянута Великая Отечественная война, то «Сикстинская Мадонна» явно не подходит. Казалось бы, очевидно, но в спешке мозг цепляется за первое знакомое имя.

Чтобы получить 90+, важно тренировать быстрый визуальный отклик. Берите набор иллюстраций и делайте флеш-карту: рисунок на одной стороне, дата и автор на другой. Через неделю заметите, что реакция стала почти автоматической.

Как читать задание и не терять время

Четыре минуты — столько советуют тратить методисты на один номер из первой части. Выполнять лимит помогает чёткий алгоритм:

- Сканируем вопрос целиком, не задерживаясь на изображении.

- Ищем период, привязку к правителю или событию.

- Устанавливаем жанр: икона, опера, роман, статуя.

- Сравниваем два-три вероятных варианта и вычёркиваем лишнее.

Алгоритм короткий, зато избавляет от блужданий. Главное — не позволять себе возвращаться к уже решённому номеру, пока не закроется вся первая часть. Повторы крадут минуты, а нервная система быстро устает.

В домашней подготовке ставьте таймер. Решили — сразу проверяйте ключ. Ошиблись — анализируйте, почему. Так формируется «мышечная память» экзамена, и в аудитории рука сама отметит нужную букву.

Система опоры на таблицы и даты

Запоминать разрозненные цифры скучно. Проще сделать таблицу «Эпоха — правитель — ключевой памятник — автор». Допишите цветовую метку, например, допетровская Русь — зелёный, XVIII век — жёлтый. Визуальная кодировка ускоряет поиск ассоциаций.

Совет: ограничьте таблицу тремя строками на каждое столетие. Лишнее уйдёт, а ядро останется. Докажено на пробниках: школьники с короткими, но системными опорными конспектами дают в среднем на два верных ответа больше.

Каждый вечер открывайте таблицу, закройте одну колонку листом бумаги и восполняйте вслух недостающие элементы. Через неделю заметите, что имя «Матвей Казаков» всплывает вместе со словом «Сенат в Кремле» без малейшего усилия.

Задание №3 культура в истории ЕГЭ: работа с портретами и памятниками

Графический материал пугает, потому что тренировки обычно проходят без него. Исправьте ситуацию: три раза в неделю открывайте каталог «История России в портретах» и играйте в викторину. Сначала пробуйте угадать фамилию, затем — столетие.

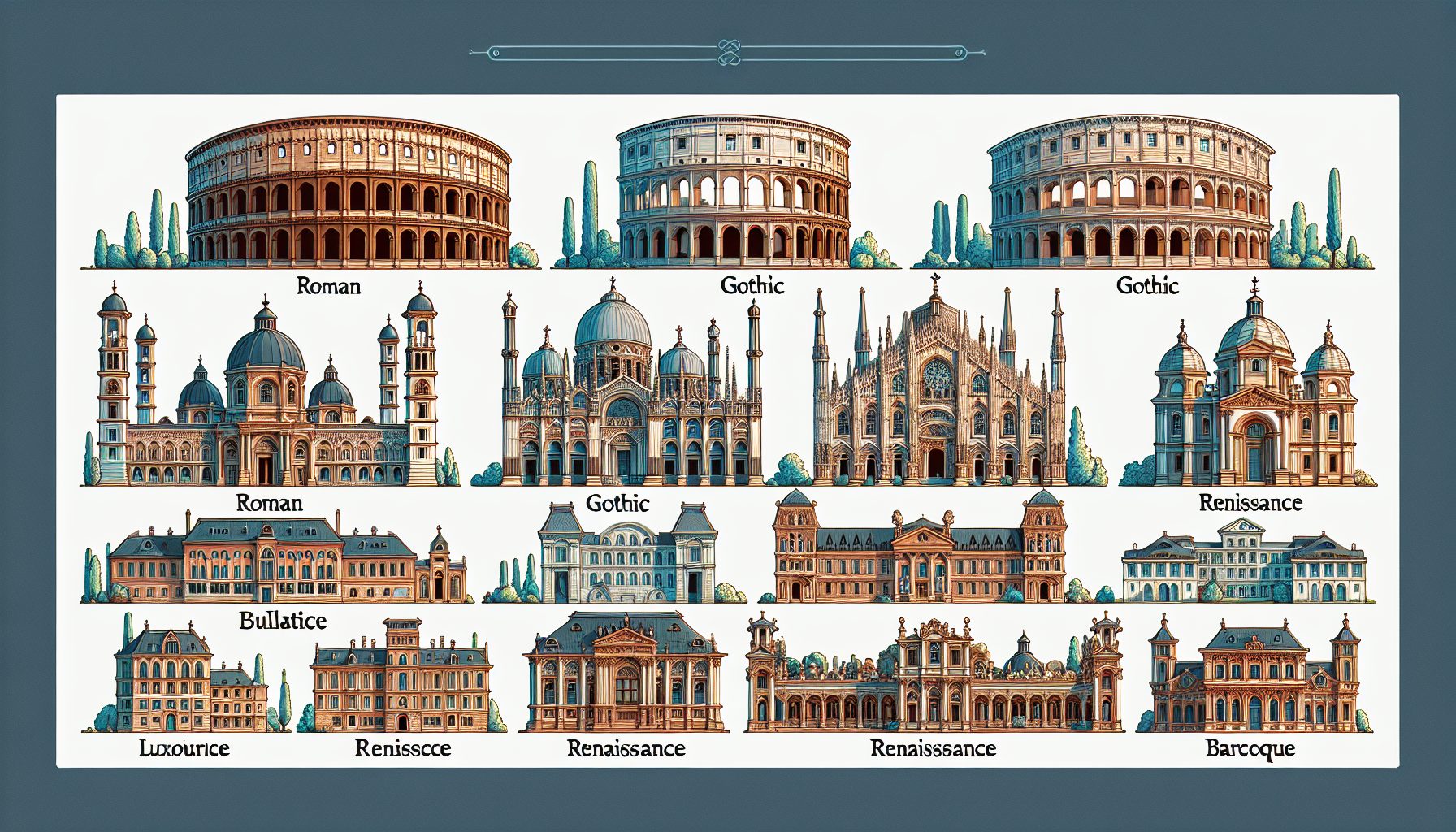

Особая проблема — памятники архитектуры. Экзаменаторы любят ставить ракурсы с необычной стороны. Решение простое: ищите фотографии не только фронтального фасада, но и задних дворов. Чем больше ракурсов, тем прочнее знание.

Еще один приём — соотносить объект с материалом. Увидели белый камень и резьбу — вероятен Владимиро-Суздальский стиль. Красный кирпич и узорчатое кокошниковое завершение выдают нарышкинское барокко. Правило звучит как игра, а работает как точный научный метод.

Приемы запоминания архитектурных стилей

Стили часто путают из-за одинаковых колонн и куполов. Поможет метод «три признака». Для каждого направления выписываем ровно три отличительные черты. Например:

- Русское барокко: вытянутые вверх пропорции, белокаменный декор, яркая окраска стен.

- Классицизм: стройная колоннада, фронтон с барельефом, строгая симметрия.

- Модерн: волнообразные линии, растительный орнамент, асимметричные окна.

Три пункта легко держать в памяти. Как только в задании совпали два признака, вероятность ошибки стремится к нулю. Главное — не добавлять лишних маркеров, иначе мозг запутается.

Авторские школы и направления русского искусства

Помнить тысячи фамилий невозможно, зато реально освоить «кластеры». Возьмём живопись XIX века. Школа Брюллова — академизм, поэтому ищем античные сюжеты и идеальные пропорции. Саврасов и Шишкин — пейзажная школа, ассоциируется с изображением природы и отсутствием исторических героев.

Для музыки работает тот же принцип. Глинка — начало национальной школы, Могучая кучка — развитие темы, Чайковский — синтез западных форм и русской мелодики. Расставив авторов по группам, вы быстро отвечаете на вопросы: «какому направлению принадлежит опера „Борис Годунов”?» Достаточно вспомнить Мусоргского и связать его с «кучкой».

Метод кластера экономит энергию и делает запоминание осмысленным, а не механическим.

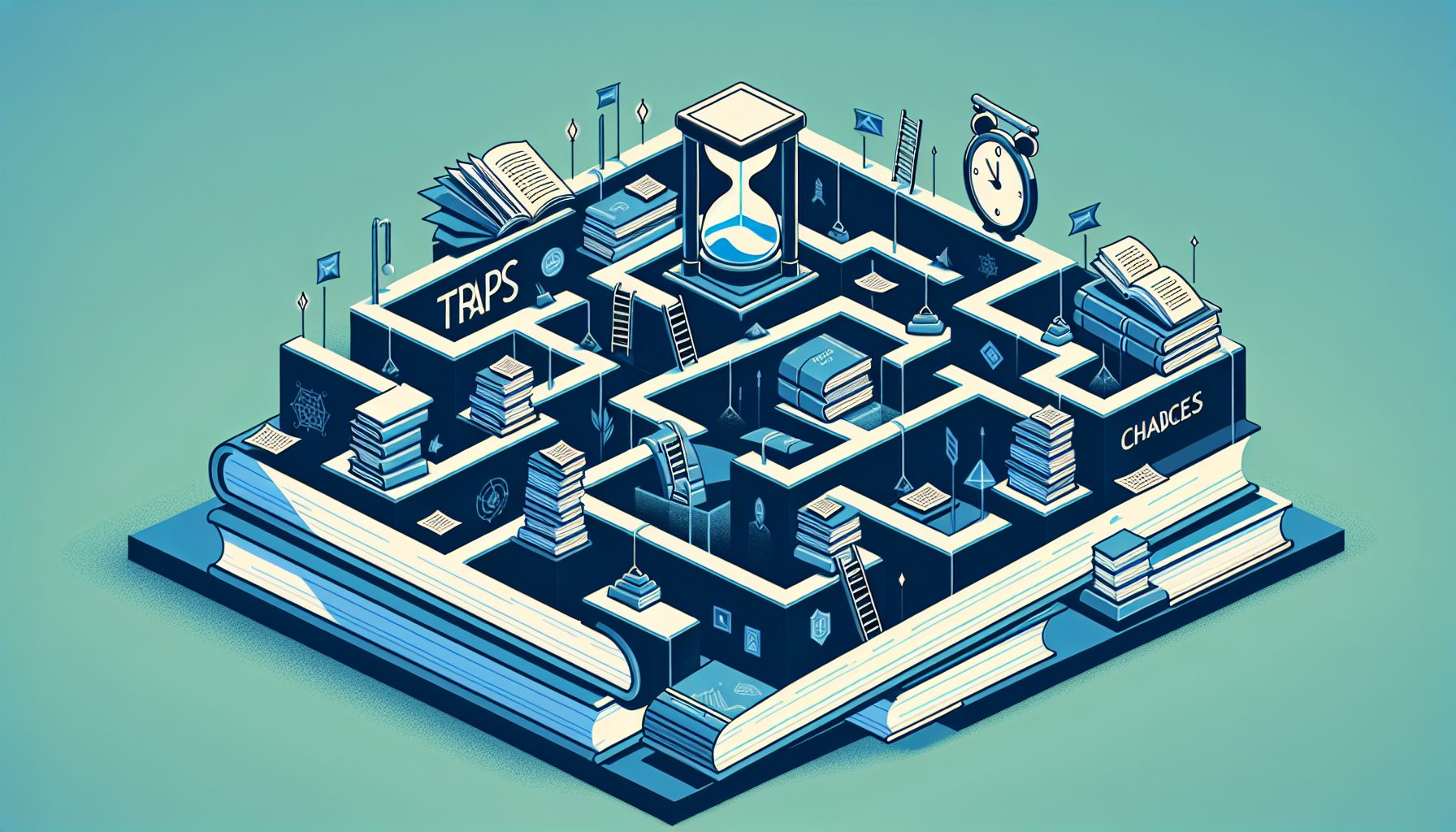

Фатальные ловушки проверяющих

Составители часто дают пары «похожих» ответов: Растрелли против Росси, Гоголь против Гончарова. Чтобы не попасться, заранее выпишите такие «двойники» и изучайте различия.

Есть и временные ловушки. Например, портрет Екатерины II кисти Левицкого и портрет Александры Фёдоровны кисти Крамского выглядят схожими из-за пышных платьев. Разница — почти век. Обращаемся к деталям: крой рукава, тип кружева, фон.

Ловушки действуют психологически. У вас ровно шесть секунд до того, как мозг закрепит первую гипотезу. Тренируйтесь быстро проверять её на факты: дата, жанр, автор. Если совпали лишь два параметра — ищите другой вариант.

Тренировочный план на месяц

Системность всегда побеждает талант. Ниже базовый график на четыре недели:

- Понедельник: 20 тестов из официального банка, контроль времени.

- Среда: просмотр двадцати изображений, устный комментарий «автор, дата, стиль».

- Пятница: работа с таблицей, закрытие одной колонки и восполнение данных.

- Суббота: мини-эссе на 100 слов о любом памятнике, акцент на терминах.

Каждое занятие занимает не более сорока минут, поэтому перегруз не грозит. Через месяц делайте пробник. Рост на 8-10 баллов наблюдается почти у всех, кто честно придерживался плана. Если нужен совместный контроль, подключайте онлайн курс подготовки к ЕГЭ и получайте обратную связь от преподавателя.

Следуйте графику, берегите нервную систему и помните: культура — самый приятный способ набрать недостающие баллы.