Конец империй: точка входа в новую эпоху

Для абитуриента «конец империй» звучит как громкий сигнал: начинается сложный, но яркий сюжет, который почти наверняка встретится в тесте. Мы видим, как к 1918 году исчезают сразу три огромные державы. Каждая уходит со сцены по-своему, однако причины распада перекликаются. Национальные движения, индустриальный рывок, тотальная война и дипломатические просчёты образуют цепочку, которую легко превратить в логическую линию ответа. Важно сразу запомнить, что дата финала любой империи редко равна году подписания мирного договора. Процесс растягивался на месяцы, а иногда и годы, что любят проверять составители ЕГЭ. Если держать в голове схему «причина — кризис — формальный акт», вероятность ошибки резко падает. Здесь и проявляется формула успеха: чёткая структура плюс уверенное владение фактами.

Почему распад Австро-Венгрии стал учебным кейсом

Австро-Венгрия – модель для анализа, потому что в её судьбе сошлись почти все характерные факторы. Ровно в одну государственную рамку были втиснуты венгры, чехи, сербы, хорваты и ещё добрый десяток народов. Империя пыталась удержать баланс компромиссами, но каждая уступка рожала новый запрос. Первая мировая война усилила внутренний разлом: фронтовые потери стали аргументом сепаратистов, а продовольственный кризис подкрепил их лозунги. В октябре 1918 года Чехословацкий национальный совет объявил самостоятельность, затем последовали южные славяне, а Венгрия провозгласила республику. Такая каскадная схема часто воплощается в тестовом задании на причинно-следственные связи. Стоит записать себе правило: запомнил хронологию – нашёл логическую цепочку – сформулировал вывод.

Османская империя и балканский узел

Османская империя умирала медленнее, чем ее соседи, но агония оказалась ничуть не мягче. «Больной человек Европы» уже в XIX веке утратил контроль над Румынией, Сербией и Болгарией. Балканские войны 1912–1913 годов добили остатки провинциальной системы. Победившие державы тут же вступили в спор, кому достанется Фракия, кому — Македония. Ситуация для ЕГЭ интересна тем, что нужно различать два слоя: внутренние реформы младотурок и внешнее давление России, Австро-Венгрии, Германии. Запомните простой приём. Делите материал на два вопроса: «кто раскачивал» и «кто воспользовался». Тогда становится ясно, почему к 1923 году, когда подписан Лозаннский договор, на карте осталась лишь Турецкая республика. Эта методика бережёт время на экзамене.

Уроки распада Российской империи для выпускников

Российская империя рушилась почти мгновенно, но причины копились десятилетиями. Факторов много, однако школьнику достаточно трёх опорных точек. Первая: нерешённый аграрный вопрос, который форсировал революцию. Вторая: участие в войне, вызвавшее коллапс тыла. Третья: слабость государственного аппарата, проявившаяся в феврале 1917 года. Если логически связать их с последствиями – гражданской войной и выходом Украины, Прибалтики, Польши – получится стройный ответ любой сложности. Не забывайте отличать II и III составы Учредительного собрания, потому что экзаменаторы любят уточнения. Чтобы закрепить материал, составьте двойную таблицу «причина — событие», она быстрее любого конспекта уложит даты в память.

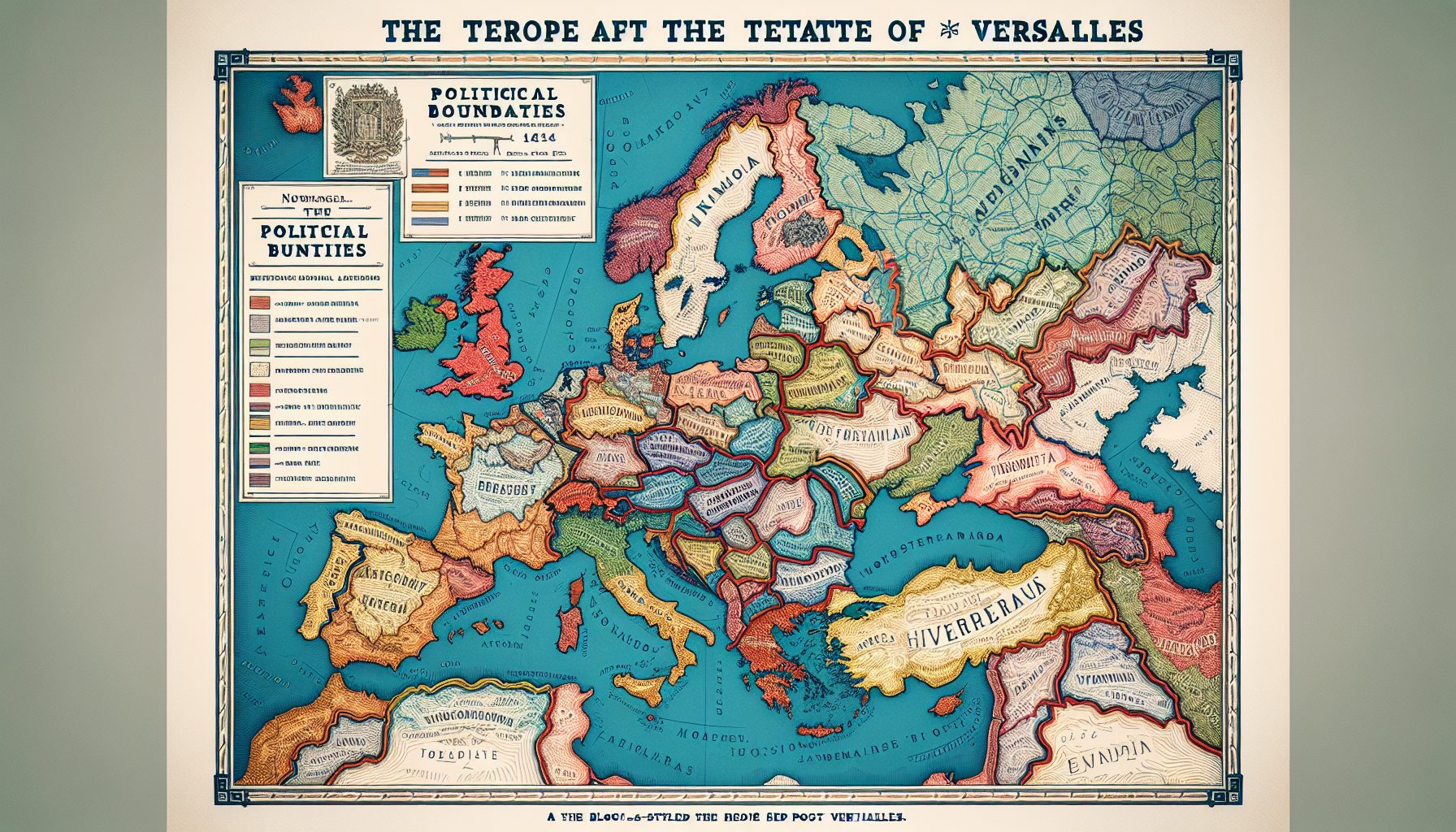

Европейская карта после Версаля

Версальская система – ключ для задания на знание новых границ. Поляки получили «коридор» к морю, Чехословакия – Судеты, Румыния – Трансильванию. Каждое изменение имеет год, участника и противника. Совет: учите карту не глазами, а пальцем. Ведёте границу на атласе, называете город, событие, договор. Так задействуете кинестетику, и информация держится дольше. Долго ли помнить, что Саарская область перешла под управление Лиги Наций? Нет, если привязать факт к угольным шахтам, на которые претендовала Франция. Этот маленький сюжет легко подставлять в развернутый ответ о послевоенной экономике.

Как помнить даты и не путать события

Универсальная техника – мнемокод. Берёте число, превращаете его в образ, ассоциируете с событием. Например, 1912 год и первая Балканская война: «на одиннадцать кораблей налетели два торпедоносца» – абсурдная картинка обеспечивает фиксацию. Следующий шаг – интервальное повторение. Через день, неделю, месяц прогоняете карточки. Такой ритм подтверждён экспериментами Герман Эббингауза ещё в XIX веке. Хотите автоматизировать процесс – используйте приложения с алгоритмом «spaced repetition». Главное, не переборщите: десять крепких дат лучше тридцати смутных.

Типовые ошибки на ЕГЭ

Чаще всего ребята:

- путают последовательность деклараций независимости в 1918 году;

- приписывают Лозаннский договор окончанию Первой мировой;

- забывают, что княжество Финляндское имело автономию ещё до 1917 года;

- смешивают функции Совета народных комиссаров и Временного правительства;

- не выделяют экономические последствия распадов.

Чтобы избежать ловушек, проверяйте каждый факт по двум источникам. Один – школьный учебник, другой – академическая энциклопедия. Разночтения сразу бросаются в глаза, а вы тренируете критическое мышление. Если ошиблись на тренировочном варианте, запишите не только верный ответ, но и логику заблуждения. Так мозг создаёт «красный флажок», который всплывёт во время экзамена.

Мини-план повторения перед экзаменом

Последняя неделя выглядит так:

- День 1: Австро-Венгрия. Схема «нации – война – декларации».

- День 2: Османы и Балканы. Карта, даты, ключевые личности.

- День 3: Россия 1917–1922. Таблица «причина – последствие».

- День 4: Версаль и новые границы. Атлас и карточки.

- День 5: Решение вариантов. Таймер – 235 минут.

- День 6: Повтор по ошибкам. Цель – закрыть пробелы.

- День 7: Отдых и лёгкое пролистывание конспекта.

Не чувствуете уверенности? Запишитесь на курс подготовки к ЕГЭ и за два месяца доведите знания до автоматизма. Главное – соблюдайте баланс: интенсивные тренировки и полноценный сон. В день экзамена ваш мозг скажет спасибо.